Le rendez-vous a lieu à la galerie Barbier, au cœur de Paris. Au fond d’un long couloir, dans une petite salle à l’abri des regards, deux monstres sacrés prennent place.

D’un côté, Enki Bilal, peintre, réalisateur et scénariste – dessinateur d’une vingtaine de bandes dessinées dont les albums mythiques de La Trilogie Nikopol, de La Tétralogie du Monstre ou de Bug, sa dernière saga en cours. Depuis plus de 40 ans, inlassablement, il explore tous les recoins de notre futur à travers une science-fiction débridée et pourtant toujours férocement d’actualité, voire prémonitoire. Son univers et sa technique – chacune de ses cases est un tableau peint – ont contribué à faire entrer le monde de la BD dans les musées et les salles de vente d’art contemporain.

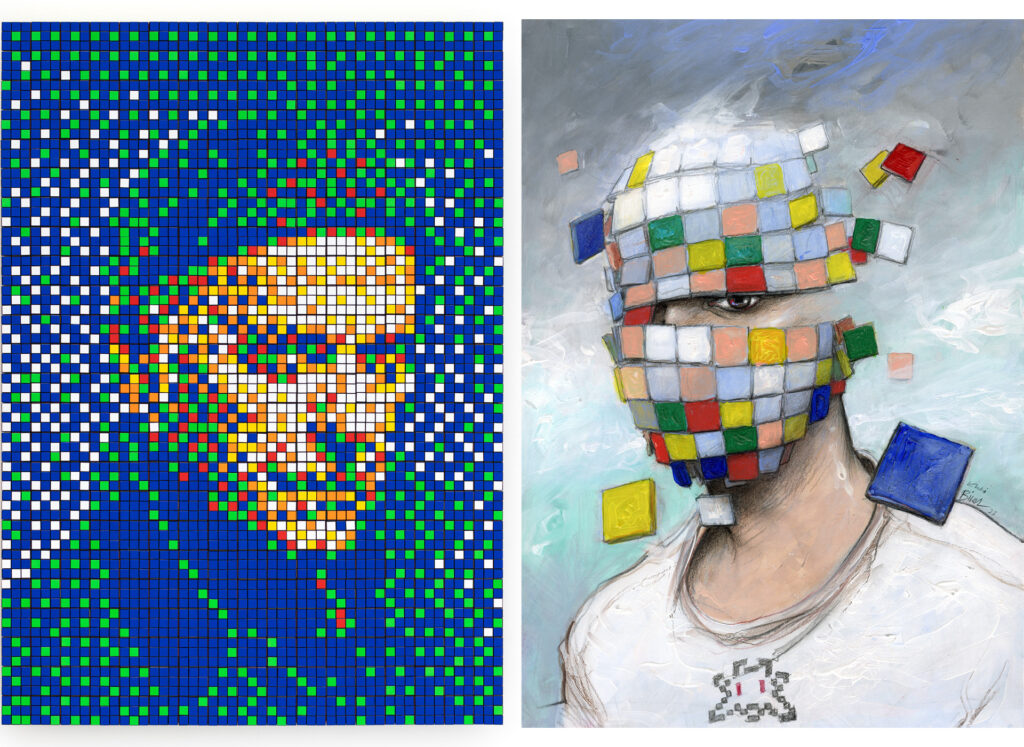

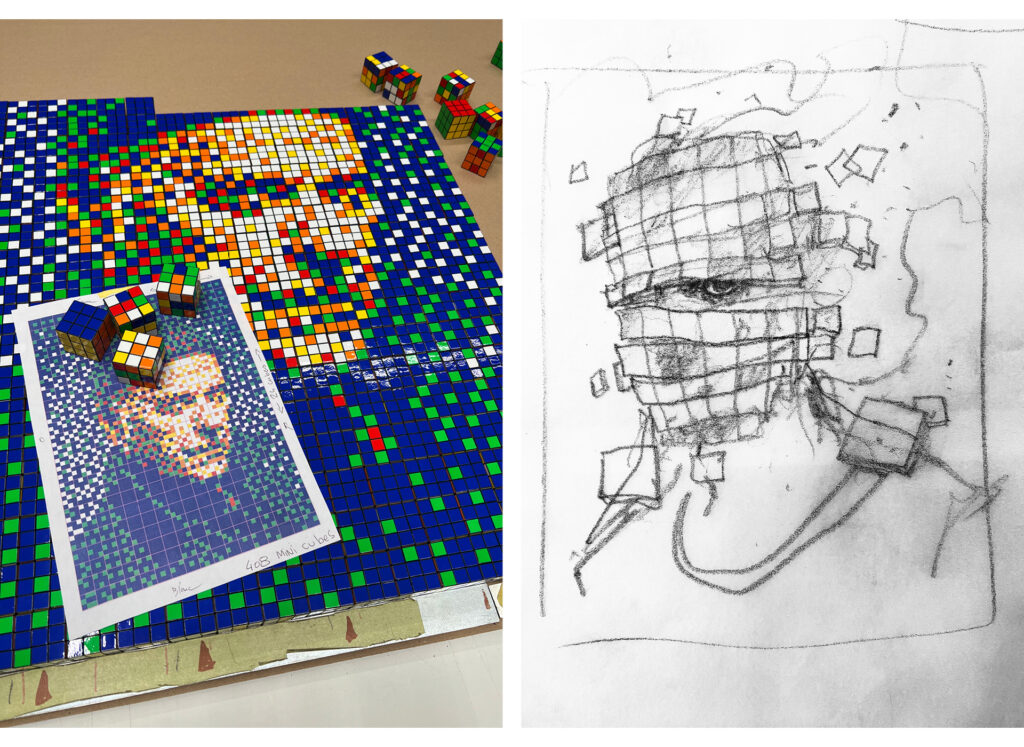

De l’autre, Invader, figure emblématique et secrète du street art. Si personne ne l’a jamais vu en 25 ans de pratique artistique, tout le monde peut observer ses œuvres, des milliers de mosaïques posées sur les murs du monde entier : des space invaders, des astro boys, des parts de pizza, des bretzels, des vaisseaux spatiaux, Serge Gainsbourg, la Joconde… Ce vertigineux bestiaire des temps modernes ne cesse de grandir et d’envahir l’espace en atterrissant souvent dans des lieux insolites et incongrus. Ce virus de la pixellisation touche aussi les grands chefs-d’œuvre de l’art, de Courbet à Mondrian, à travers le Rubikcubisme, mouvement artistique qu’il a fondé et dont les tableaux en Rubik’s Cube ont fait l’objet d’une grande exposition au Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA) de Bruxelles en 2022.

S’ils se connaissent déjà, c’est la première fois, pour Portfolio, qu’ils échangent longuement sur leurs univers esthétiques et leurs visions du monde, entre métamorphoses des villes, ruptures numériques et bouleversements écologiques.

Invader, que représente Enki Bilal pour vous ?

Invader : Je connais le travail d’Enki depuis très longtemps. Adolescent, j’étais fan de BD, fervent lecteur de la revue Métal hurlant et Enki fait évidemment partie des grands maîtres du genre. Je me souviens très bien de ses albums et de son univers. Dans les années 1980 et 1990, dès sa parution, j’ai par exemple lu La Trilogie Nikopol qui m’a profondément marqué. J’échange ici avec un véritable mythe qui tient une place très importante dans mon éducation artistique car il a su réinventer la bande dessinée en sortant de la ligne claire et la hisser au rang de neuvième art. Avec lui, nous sommes au cœur des arts plastiques avec des techniques de dessin que nous n’avions jamais vues auparavant. Ses thèmes et ses récits me touchent également car ils se déploient dans des mondes de science-fiction, un genre que j’apprécie tout particulièrement puisque mon nom, Space Invader, y puise directement son inspiration.

Enki Bilal, le street art vous a-t-il autant marqué que la BD pour Invader ?

Enki Bilal : Déjà, je ne suis pas surpris par sa fascination pour la BD et la science-fiction qui a marqué très fortement une époque, en particulier au cours des années 1980. À ce moment-là, le street art prend de l’ampleur mais je suis déjà engagé corps et âme dans la naissance et le développement de mon univers. Ainsi, je ne peux pas dire que j’ai été marqué par l’art urbain. Sauf à considérer, et pourquoi pas d’ailleurs, que les peintures rupestres de la grotte de Lascaux sont du street art !

Avant votre rencontre, connaissiez-vous le travail d’Invader ?

Enki Bilal : Space Invader… l’envahisseur de l’espace ! Oui, j’avais vu ses mosaïques sur les murs de certaines villes, notamment à Paris. C’est très étrange car je rencontre un homme qui n’existe pas, qui ne se montre pas, qui demeure anonyme pour le grand public. Cette dissimulation me fascine et m’intrigue. Il y a dans ce secret bien gardé quelque chose de très séduisant. J’aime également sa démarche artistique qui consiste à envahir le monde, pas seulement symboliquement mais physiquement en se déplaçant partout où il pose ses traces, je dirais même ses scarifications. Je reconnais une forme de folie dans ce projet infini et surtout j’y vois le reflet d’un artiste profondément libre. Or, bien que nos disciplines et nos styles soient très éloignés, je me reconnais immédiatement dans cette liberté de créer.

Invader mentionnait votre abandon de la ligne claire. Vous avez également fait voler en éclats le découpage en gaufrier de la BD. Ces conventions artistiques représentaient-elles des carcans trop restrictifs ?

Enki Bilal : Beaucoup de lecteurs adorent mes premières BD précisément pour le respect d’un certain classicisme et le découpage traditionnel de chaque planche. Pourtant, très tôt, j’ai ressenti le besoin de respirer et de m’éloigner de ces canons qui, et le terme de carcan est ainsi parfaitement choisi, m’empêchaient de m’exprimer autant que je le voulais. Suite aux albums avec Pierre Christin, que j’ai aimé réaliser, j’ai choisi de m’occuper seul du scénario et du dessin. Cettevolonté de liberté fut même démultipliée quand j’ai compris que l’attachement des lecteurs à mes œuvres de jeunesse se chargeait d’une forme de nostalgie. Là, plus que jamais, j’ai voulu fuir car je voulais éviter à tout prix de devenir un artiste de la nostalgie, c’est-à-dire du passé. Je dois reconnaître que je ne lis quasiment plus de bandes dessinées.

Invader : Je suis actuellement en train de lire La Tétralogie du Monstre et ce sont, je crois, les meilleurs albums pour comprendre combien le choc a dû être saisissant pour tes lecteurs. Si je comprends pourquoi certains ont pu te le reprocher, attachés à un style auquel ils t’associaient désormais, je trouve personnellement qu’il y a dans cette œuvre une régénérescence géniale, autant sur le plan du dessin que du scénario.

Enki Bilal : C’est précisément à ce moment-là, avec La Tétralogie du Monstre, que beaucoup de lecteurs ont arrêté de me suivre, purement et simplement. Ils étaient perdus. Certains critiques sont même devenus méchants.

Invader : En tant qu’artistes, nous savons que des succès, comme ceux connus par Enki au début de sa carrière, peuvent laisser des traces dont il est ensuite difficile de se départir. C’est pourquoi j’admire cette capacité qu’il a eu, ce courage, de se renouveler aussi radicalement.

Invader, le street art était aussi le moyen d’aller voir ailleurs, loin des galeries et des institutions artistiques traditionnelles ?

Invader : L’histoire n’est pas aussi chevaleresque que cela. Au début, je collais mes carreaux de mosaïque sur des panneaux, de façon très convenue et classique car je cherchais à être exposé dans les galeries ! Or, comme j’étais en dehors des circuits de l’art et que je ne parvenais pas à trouver ma place, j’ai décidé d’aller coller mes œuvres directement dans les rues et ainsi d’aller à la rencontre d’un public beaucoup plus large que celui de l’art contemporain, sans passer par des intermédiaires.

Enki Bilal : Des carreaux de mosaïque sur les murs… Quoi de plus logique !

Invader : Absolument, cela s’imposait comme une évidence ! À partir de ce moment-là, je me suis promis de m’accrocher bec et ongles à cette entreprise d’invasion de l’espace urbain et public. Ce fut à Paris d’abord, puis très vite j’ai décidé que mon projet devait avoir une dimension planétaire. Ainsi, dès que j’étais invité à réaliser une exposition hors de France dans un centre d’art ou une galerie, j’expliquais aux curateurs que je devais me déplacer pour superviser l’accrochage alors qu’en réalité je remplissais ma valise de carrelage pour envahir les villes : Londres, New York ou Tokyo.

Enki Bilal : Quelle est la première pièce que tu as posée ?

Invader : Un space invader.

Enki Bilal : Tu as commencé par ta signature !

Invader : C’était vraiment un heureux accident car j’avais plusieurs pièces prêtes à être collées sur supports, surtout des personnages de jeux vidéo, un peu par paresse et facilité il faut l’avouer car elles étaient déjà pixelisées. Je me souviens d’un pacman, d’un berzerk et de ce fameux space invader. C’est plusieurs mois après l’avoir posé que j’ai pris conscience que son nom signifiait « envahisseur de l’espace » ou d’espaces. La puissance de ce geste artistique commençait donc à résonner, le programme était enclenché ! J’avais également trouvé un nouveau matériau pour œuvrer dans les rues, au-delà des peintures, des pochoirs ou des affiches qui étaient des techniques déjà utilisées. Car aussi évident que cela puisse paraître, comme tu le disais Enki, personne n’avait encore pensé à coller clandestinement de la mosaïque sur les murs des villes. Et si cette question de la technique peut paraître anecdotique, pour le jeune artiste que j’étais, cela devenait un moyen de se différencier et d’exister. Plus encore, ayant en poche une maîtrise en arts plastiques et lisant des livres d’art à longueur de journée, je pressentais que mon geste était à la hauteur des artistes qui me précédaient et que j’admirais. De plus, aucun street artiste n’avait encore œuvré à travers le monde comme j’ai pu le faire, preuve de la force inépuisable de cette idée d’invasion. Je me suis lancé à fond dans ce projet fou qui me permettait de vivre une véritable vie d’artiste libre et totalement dédiée à sa pratique. Néanmoins, pendant longtemps ce fut très difficile car je souffrais financièrement et, quand j’y repense, je ne sais pas comment j’ai pu m’en sortir. Je mangeais des pâtes tous les jours ! Mais je me suis accroché à cette aventure artistique car je la trouvais belle et forte. Et il est vrai que si j’ai vécu comme Van Gogh une bonne partie de ma vie, je commence maintenant à vivre comme Picasso. (Il rit)

Une fois ce geste trouvé, est-il possible d’affirmer que votre travail se caractérise par des formes esthétiques et une pratique qui ont peu évolué, contrairement à la rupture stylistique effectuée par Enki Bilal ?

Invader : Je ne suis pas du tout d’accord ! Au contraire, j’ai l’impression de constamment évoluer et de me régénérer en permanence même si ce n’est pas à coup de ruptures franches. Cette critique de la répétition esthétique revient souvent à mon égard mais me semble infondée car, tant au niveau de mes techniques que des formes ou des thèmes abordés, je ne cesse de me renouveler. Dans une somme qui reprend les 4 000 premières pièces que j’ai posées, il est possible de voir très distinctement l’évolution que j’ai suivie. Tous les space invaders sont différents, des variations d’un même thème à l’instar des jazzmen qui improvisent et composent à partir des mêmes mélodies connues. Je les reconnais tous et je sais précisément à quelle époque je les ai réalisés en fonction de leur style et de leur forme. Au fil des années, j’ai également élargi et ouvert mon vocabulaire avec des thèmes que je n’abordais pas au début : des natures mortes, des icônes de la pop culture ou du cinéma par exemple. En 25 ans de carrière, je n’ai quasiment jamais répété deux fois fois une même mosaïque !

Vous avez tous les deux des styles immédiatement reconnaissables. Comment se sont-ils façonnés ?

Invader : À mes débuts, je critiquais cette idée d’avoir un style très identifiable et de le répéter. Je me demandais pourquoi Pablo Picasso, Andy Warhol ou Francis Bacon faisaient toujours la même chose… Avant de comprendre que c’est le propre des grands artistes que de trouver une manière de s’exprimer qui leur convient puis de jouer avec et de la perfectionner tout au long de leur vie.

Enki Bilal : Nous croyons que nous faisons la même chose mais en réalité, en tout cas pour ma part, je m’acharne sur quelque chose qui demeure difficilement définissable. Et sans doute d’ailleurs, cette chose que je cherche restera à jamais inatteignable. Et il faut qu’elle le reste. Ensuite, je ne pourrais pas dire et encore moins décrire comment mon style s’est formé, cela fait partie du mystère de la création. J’ai tout au plus le sentiment d’une accumulation, de strates qui remplacent d’autres strates, muent entre elles, des strates qui s’hybrident…

Invader : Il fut un moment de mon enfance où j’ai voulu faire une carrière dans la BD alors je recopiais les icônes du genre, je les dessinais pendant des heures. Mais je n’ai jamais essayé avec ceux d’Enki car je savais que c’était hors de portée. Aucune ligne claire, un foisonnement de traits et de couleurs qui empêche de savoir par où commencer. L’impression que cela n’est pas reproductible et que cela émane d’un artiste qui a trouvé son mode d’expression pour exprimer ses idées.

[La suite de cet entretien croisé est à lire dans Portfolio N°1]