Vidéaste et plasticien, Grégory Chatonsky est l’une des grandes figures du net art. Depuis une quinzaine d’années, l’artiste franco-canadien se penche sur le potentiel de l’intelligence artificielle dans la pratique artistique. Après avoir investi le Palais de Tokyo en 2019 avec son intelligence artificielle qui rêve (Terre seconde), l’artiste démarre un compagnonnage de 3 ans avec le festival Un été au Havre. Ses photographies co-créées avec une IA squattent et envahissent depuis juin 2023 les murs de la ville normande.

À l’été 2023, vous avez investi la ville du Havre avec une installation de fresques co-créées avec une intelligence artificielle. Vous avez baptisé ce travail La Ville qui n’existait pas. Quelle est la genèse de ce projet ?

Ce titre est une référence à l’album de bande dessinée éponyme d’Enki Bilal et Pierre Christin paru en 1977. Je l’ai lu quand j’avais 7 ou 8 ans. Cette lecture étrange a été ma première relation avec les utopies politiques et urbaines. Or la ville du Havre qui est au cœur de l’installation a été totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés. Elle a ensuite été reconstruite par l’architecte Auguste Perret selon un plan d’urbanisme assez étonnant, apparaissant longtemps comme une ville austère, assez stalinienne, avant qu’elle ne soit considérée comme plus design. En 2005, elle connaît la consécration : elle est classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Avec mon projet, je voulais poursuivre cette idée de mutations et de changements de visage. J’ai ainsi alimenté une intelligence artificielle avec le fonds d’archives photographiques de la ville qui traverse les époques, et nous avons imaginé une tout autre ville du Havre à travers 25 fresques d’environ 15 mètres de haut et 25 000 cartes postales uniques et numérotées. Puis, en donnant ces cartes aux habitants, qui racontent des pans du passé qui n’ont pas réellement existé mais qui auraient pu advenir, nous avons fait des habitants les dépositaires de ce passé alternatif.

Avec ces 25 000 cartes et les 25 fresques disséminées dans la ville, comment avez-vous pris en compte la réaction des habitants ?

Leur réaction était essentielle, car les fresques vont rester dans la ville (le bailleur social du Havre, Alcéane, a collaboré avec l’artiste, ndlr) et je ne voulais pas qu’elles s’imposent, mais qu’elles s’adressent à eux. Concernant la forme des fresques, à première vue, nous distinguons une image d’ensemble, un paysage surréaliste. Puis, plus nous nous rapprochons, plus nous découvrons des microhistoires à travers les détails, car des images sont emboîtées dans l’image. Ce format de fresque fait partie de l’histoire de la peinture, mais aussi de la ville. Avant d’être détachée du mur au XIVe siècle, la fresque s’inscrivait dans l’architecture même. J’ai pris en photo pour chaque fresque des détails de son environnement : un pan de mur, le motif d’un trottoir, un arbre, etc. Ensuite, j’ai intégré ces éléments à l’image, afin que seuls les habitants puissent reconnaître ces détails dont ils font l’expérience dans leur vie quotidienne. Et dans ce passé que nous reconstruisons avec l’IA, passé qui donc n’existe pas, il y a une démarche qui relève du documentaire. Dans cette ville qui a été détruite quasiment entièrement, qui a accueilli beaucoup de nouveaux arrivants, où la mairie repose sur un ancien cimetière, le passé a été comme effacé. Avec l’IA, je le fais remonter à la surface telle une excavation.

Que raconte cette Ville qui n’existait pas ?

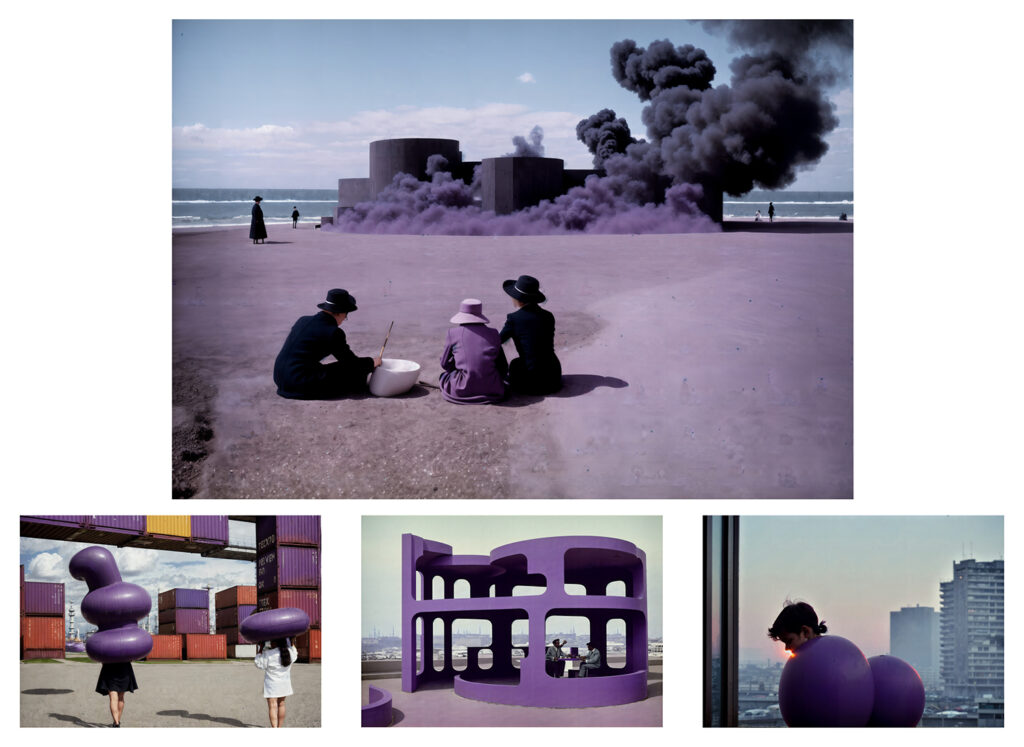

Pour cette première des 3 années sur lesquelles court cette collaboration, je raconte avec les fresques une certaine histoire de la ville, une révolution industrielle alternative entre 1895 et 1944 où la technique, la nature et les déchets se seraient pleinement influencés en mutant les uns dans les autres. À travers les cartes postales uniques, qui couvrent quant à elles la période entre 1944 et 1971, un monde très étrange apparaît, dans lequel toutes les activités sociales des citadins semblent tourner autour de formes violettes qui viennent de l’océan. Au cœur d’une société fondée sur le temps libre, nous voyons alors les habitants danser, lire, prendre des psychotropes. Ces images sont sorties un peu par hasard du réseau de neurones de l’IA au fil de longues déambulations dans l’espace latent.

« Un peu par hasard », dites-vous. Quel est votre processus de création ?

Il s’agit d’une hallucination du réel. L’être humain que je suis hallucine avec l’intelligence artificielle et, ce faisant, crée des images de cette ville alternative du Havre. L’IA fait des propositions, je les accentue, je poursuis le chemin ouvert. Mon imaginaire se mélange ainsi avec l’imaginaire culturel de l’IA. D’ailleurs, arrêtons de parler des IA comme de machines dotées de subjectivité, mais plutôt comme de l’accumulation de millions de mémoires. Dès lors, l’IA devient une nouvelle manière de naviguer dans la culture humaine. C’est une forme de vestige dynamique, vivant, mouvant, qui peut encore changer et modifier ce qui a eu lieu en le rejouant et en créant une infinité de versions possibles du réel. C’est comme un signifiant flottant que les habitants peuvent se réapproprier. Quand on parle avec ChatGPT ou quand on produit des images sur Stable Diffusion, on communique avec des millions d’êtres humains qui ont souvent déposé leur mémoire sur le Web, qu’ils soient morts ou vivants.

Et, avec La Ville qui n’existait pas, je revisite, je façonne un passé contrefactuel où je décentre les regards et les points de vue. Surtout, j’essaye d’ouvrir le champ des possibles pour le futur, à un moment où nous sommes cruellement privés d’avenir. Pas besoin d’être catastrophiste ou effondriste pour savoir que nous vivons une période où l’extinction de l’espèce humaine est en cours et continuera si nous ne réagissons pas. En 30 ans, 60 % des espèces vivantes ont déjà disparu, dont 25 à 30 % d’insectes. Ainsi, pour contrer cette destinée tragique et le célèbre slogan « There is no alternative » de Margaret Thatcher dans les années 1980, j’explore des futurs possibles… en revisitant le passé ! Contrairement à ce que nous pensons souvent, ce dernier est toujours une construction et, en travaillant avec lui, à l’aide des réseaux de neurones, il est paradoxalement à venir, car nous le revisitons, nous réinjectons du possible, nous architecturons une politique des possibles.

[La suite de cet entretien est à lire dans Portfolio N°1. Retrouvez également le travail de l’artiste sur son site.]